宅建をはじめとする相対評価の資格試験では、「1点の重みを痛感する」という話をよく耳にします。ここでは、その事実を視覚的に示し、どれほどの影響があるのかを考えてみます。

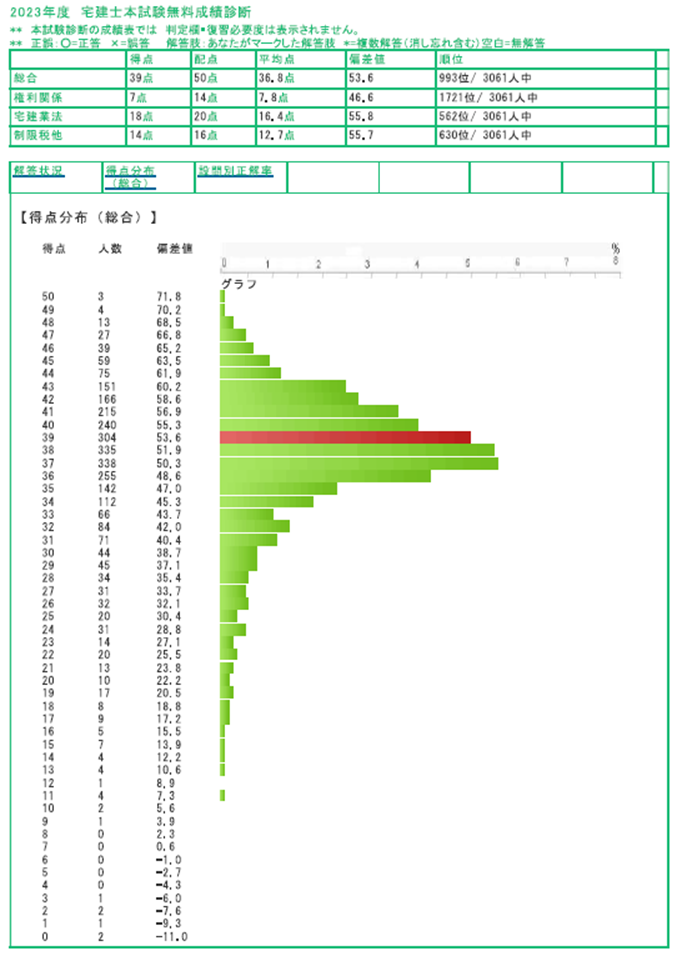

2023年宅建試験の自己採点結果

以下の図表は、LEC社が集計した2023年宅建試験の自己採点結果のデータをもとに作成したものです。

この年の合格点は36点でした。

この集計で2,224名の方が36点以上です。この年の宅建試験の合格率は17.2%でしたから、LECの集計の全体人数3,061名を宅建試験と同じ比率に修正して12,930名にします。(式)2,224÷0.172=12,930

そうすると、修正後全体人数12,930名比で見た比率と実際の受験者数を乗じると…

36点 LEC 255名 は全体の1.97% → 4,596名(233,300×0.0197=4,596)

35点だった人は、あと1点取れていれば合格していたわけですが、あと4,596名の方と並ばなければ、合格できなかったことになります。

1点の違いがもたらす影響

さらに、合格点の数点上まで広げて同様に計算すると、

- LEC37点338名 2.61% → 6,089名(233,300×0.0261=6,089)

- LEC38点335名 2.59% → 6,042名(233,300×0.0259=6,042)

- 1点の差で 4,596名

- 2点の差で 4,596名+6,089名=10,685名

- 3点の差で 4,596名+6,089名+6,042名=16,727名

という状況になります。これだけ多くの方が合格点近辺にひしめいているのです。1点の違いで順位が4,500位~6,000位も違うのです。1点の重みが非常に大きいことがわかります。

1点差で落ちることは惜しくない

このように見ると、よく「1点差で落ちたのは惜しい」とも言われますが、実際にはそうではありません。大きな隔たりがあるのです。例えば、私自身も過去に管理業務主任者試験で1点差で不合格となった経験があります。そのとき、ケアレスミスが5~6問ありました。しかし、これほど多くのケアレスミスをしたということは、結局のところ知識が十分に定着していなかったということなのです。こんな人が受かってはいけないと反省しました。

1点差で落ちることは惜しくはなく、むしろ「大きな差があって 届いていなかった」と考えるべきです。そのように気持ちを切り替え、ゼロからやり直すつもりで勉強し直すことが重要だと私は考えました。

まとめ

相対評価の試験において、1点の違いが合格・不合格を分けることは珍しくありません。しかし、その1点を軽視せず、十分に準備をし、知識を確実に定着させることが合格への鍵となります。「あと1点で受かっていた」と考えるのではなく、「まだまだ実力が足りなかった」と捉え、次回に向けて万全の準備をすることが大切だと考えます。

コメント