最近では「フルカラーのテキスト」が良いとする意見も見られますが、私は必ずしもそうは思いません。良いテキストとは、試験合格のために必要な情報が的確に整理され、学習効率を高める工夫がされているものです。そこで、私の考える良いテキストの条件と、効果的な使い方についてご紹介します。

Ⅰ. 良いテキストの条件(とTAC宅建士テキストの判定)

- 試験で問われる内容が漏れなく、分かりやすく記載されている(〇)

- 索引やデジタル教材と連携し、分からない用語に素早くアクセスできる(×索引なし、〇デジタル教材一部あり)<補足>テキストを2冊持つことでカバーしました。

- 難解な論点やテーマには事例を用いた解説がある(〇「ケーススタディ」記載あり) <補足>ケーススタディは超大事! 直前まで良さに気づかず、飛ばしていました(泣)

- 重要度は低いが出題歴のある論点についても割愛せず最低限の記載がある(〇「Advanced Study」記載あり) <補足>過去問の多くの難問が「Advanced Study」で説明されています。

- 書き込めるスペースや行間が確保されている(〇)

- 過去問集とのリンクが明示されている(相互参照可能)(×過去問・公開模試、〇ミニテスト・基礎答練・直前答練) <補足>リンクがないことは時間のロスではありますが、調べる時間も必要な時間だと考えることもできます。確かLECはリンクしていた気がします。

- よく出題される論点がA・B・Cランクや★の数で示されている(〇)

- 直近の法改正があったかどうかが明示されている(△ 別冊子対応は充実)<補足>法改正箇所はとにかく出るのです。

- フリクションマーカーペンやフリクションボールペンでの書き込みに適した色使い(〇)

Ⅱ. フリクションマーカーペン・ボールペンを使った効果的な書き込み術

① 1回目の学習(講義・初回読解時)

- オレンジ色のマーカー:講師が「重要」と言った部分に、行の三分の一程度のアンダーラインを引く。あとで別の色(緑・黄色)で行全体にマーカーすることがあるため。

② 1~3周目の過去問演習時

- ピンク色のマーカー:過去問で間違えた部分を太めにマーキング。

- 紺色のボールペン(0.5mm):補足情報を波線で記入。

- 赤色のボールペン(0.5mm / 0.3mm):

- 丸印をつける場合は0.5mm。

- 文字を書き込む場合は0.3mm。(たくさん書き込めます)

③ 4~6周目の過去問演習時(直前期)

- 緑色・黄色のマーカー:最重要部分を特に目立たせる。

- 波線アンダーライン(~~~):「~ではない」などの否定が重要なポイントには赤色または紺色の波線を引く。

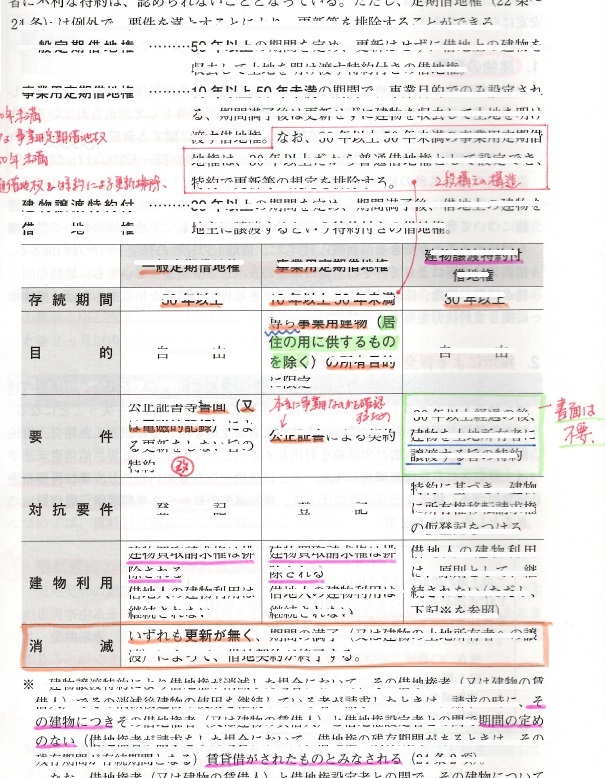

↑(例) 過去問で間違った箇所(=自分にとって重要な箇所)と要注意点が明確。

Ⅲ. なぜフルカラーテキストに疑問を持つのか

試験直前期(本試験1週間前)では、「自分がどこを重要だと考えているのか」が明確であることが重要です。そのためには、カラフルな既成の強調ではなく、自分でマーキングした箇所が一目でわかるようにすることが大切です。

例えば、上記の私の方法では結果的にテキストに以下のような意味づけをすることができました。

- オレンジ色のアンダーライン:講師が重要とした部分 <誰もが重要>

- ピンク色のアンダーライン :過去問で間違った部分 <自分の弱点>

- 緑色・黄色のマーキング :直前期にマーカーした超重要部分<絶対に押さえるべきポイント>

- 赤色・紺色ボールペン & 波線:誤解しやすい部分 <要注意部分>

このように、自分なりのルールを持って書き込めるテキストが最も学習効果を高めると考えました。

Ⅳ. まとめ

フルカラーのテキストは見やすい反面、自分でメリハリをつける余地が少なく、試験直前の確認には不向きと考えます。むしろ、シンプルで書き込みスペースのあるテキストを選び、自分自身で色分けをしながら学習することで、より効率的な勉強(直前期のルーズリーフへのまとめ、どうしても覚えられない箇所のカード化等)が可能になると考えます。

ぜひ、自分にとって最適なテキストの使い方を見つけてください!

コメント