宅建試験の目的は合格することですが、その先にある「宅地建物取引士(宅建士)として活躍すること」を意識すると、試験の重要ポイントがより明確になります。今回は、宅建士になるための次のステップである「実務登録講習」の内容を紹介し、試験勉強のヒントとして活用できるポイントを考えてみましょう。

実務登録講習とは?

宅建試験に合格した後、宅建士として登録するためには、実務経験が2年以上必要です。しかし、実務経験がない方でも「実務登録講習(2日間)」を修了すれば、宅建士登録が可能になります。この講習では、実際の取引現場で必要な知識やスキルを学ぶことができます。

実務登録講習の目次と試験勉強のヒント

1. 業務総論

宅地建物取引業の基本や、媒介業務の流れ、業務上の規制、宅建士の役割などを学びます。試験対策では、「宅地建物取引業法」を重点的に学習しておくと、実務でも役立ちます。

2. 受付業務

売却や購入の相談を受ける際の流れや注意点を学びます。特に、不動産取引の流れを体系的に理解しておくと、試験問題にも対応しやすくなります。

3. 物件調査

不動産の権利関係や法的制限を調査する方法を学びます。試験では「登記記録の見方」や「都市計画法・建築基準法の規制」が頻出なので、基礎から押さえておくことが重要です。

4. 公簿調査

登記事項証明書、公図、住民基本台帳などを用いた調査方法を学びます。試験では「不動産登記法」に関する問題も出題されるため、基本用語をしっかり理解しておきましょう。

5. 面接・現地調査

物件の状態や周辺環境を確認するための調査手法を学びます。心理的瑕疵(事故物件など)に関する知識も試験で問われるため、関連する民法の条文もチェックしておくと良いでしょう。

6. 生活関連施設調査

水道、ガス、電気などのインフラ調査について学びます。試験では出題頻度は低いですが、不動産取引において重要な知識なので、押さえておくと実務でも役立ちます。

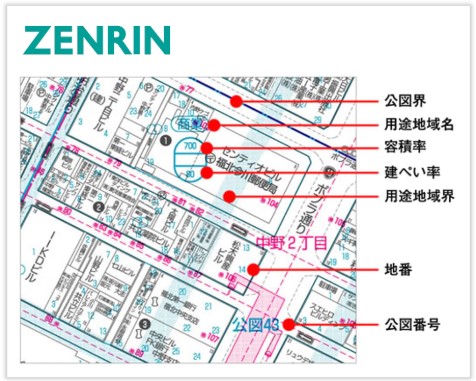

7. 法令上の制限調査

都市計画法や建築基準法の規制について学びます。試験でも「用途地域」「建ぺい率・容積率」などが頻出のため、重点的に学習しましょう。

8. 価格査定

不動産の価格を決める方法について学びます。試験では「原価法」「取引事例比較法」「収益還元法」がよく問われるため、それぞれの計算方法を理解しておくことが大切です。

9. 媒介契約

媒介契約の種類(専属専任媒介、専任媒介、一般媒介)や、契約のルールについて学びます。試験では「媒介契約書の記載事項」に関する問題が出るので、過去問を活用して知識を定着させましょう。

10. 不動産広告

広告作成のルールや、宅建業法・景品表示法の規制について学びます。試験では「誇大広告の禁止」などが問われるため、関連する法律を確認しておきましょう。

11. 現地案内

購入希望者への案内手順や、案内時の注意点を学びます。試験ではあまり出題されませんが、実務では重要なスキルとなるため、学んでおくと役立ちます。

12. 資金計画

住宅ローンの仕組みや、自己資金・借入金のバランスを考えた資金計画のアドバイス方法を学びます。試験でも「住宅ローンの種類」や「返済計画」が問われるため、金融知識も身につけておきましょう。

まとめ

宅建試験の勉強では「合格すること」が最優先ですが、その先にある「宅建士として活躍すること」を見据えると、試験で学ぶ内容の重要性がより実感できるはずです。特に、実務登録講習の内容を事前にざっとでも把握しておくことで、試験勉強の優先順位をつけやすくなります。

「試験合格」はゴールではなくスタートです。宅建士としての第一歩をしっかり踏み出せるよう、試験対策を進めていきましょう!

コメント