宅建士試験等において、統計問題は毎年出題される重要なテーマです。しかし、多くの受験生が「傾向を抑えるだけで十分」と考え(予備校講師もそう言っていますからね)、具体的な数字を覚えることを軽視しがちです。果たしてそれで本当に合格を勝ち取れるのでしょうか?

統計問題の重要性

統計問題は一見すると難しく感じるかもしれませんが、実は「やる気のある人」には点数を稼ぐ絶好のチャンスです。重要な数字は語呂合わせでも何でも使って覚えきるべきです。合格を目指すなら、泣き言を言っている暇はありません。

実際の過去問を例に考える

令和5年(2023年)問48の問題をご覧ください。

・・・・・・・・

次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- 令和3年度宅地建物取引業法の施行状況調査(令和4年9月公表)によれば、令和4年3月末における宅地建物取引業者の全事業者数は14万業者を超え、8年連続で増加した。

- 令和5年地価公示(令和5年3月公表)によれば、令和4年1月以降の1年間の地価について、地方圏平均では、全用途平均、住宅地、商業地のいずれも2年連続で上昇し、工業地は6年連続で上昇した。

- 建築着工統計調査報告(令和4年計。令和5年1月公表)によれば、令和4年の民間非居住建築物の着工床面積は、前年と比較すると、工場及び倉庫は増加したが、事務所及び店舗が減少したため、全体で減少となった。

- 年次別法人企業統計調査(令和3年度。令和4年9月公表)によれば、令和3年度における不動産業の売上高営業利益率は11.1%と2年連続で前年度と比べ上昇し、売上高経常利益率も12.5%と2年連続で前年度と比べ上昇した。

正解:1

宅地建物取引業法の施行状況調査によると、令和4年3月末現在の宅建業者数は128,597業者(約12.9万業者)であり、14万業者には達していません。

私はこの数字を「覚えておくべき重要な数値」と考え、特に苦労することなく記憶していました。

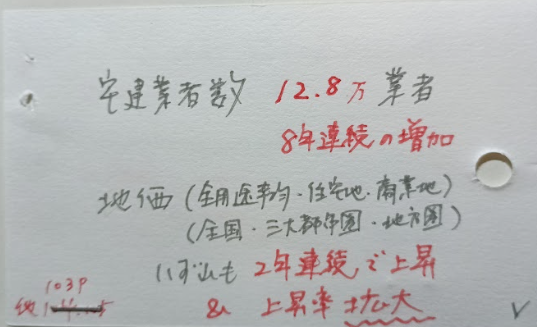

↑ 直前期に作っていたカード:数字は切り捨てで作っていたようです。また、カードの下隅にはテキストのページを書いておくなど、あとで見直したり修正できるようにしていました。「他」は、「その他関連知識」のテキストを意味しています。

・・・・・・・・

ここで重要なのは、これを「試験対策として覚えた」のではなく、「宅建士として当然知っておくべきこと」として身につけていた、という点です。宅建士になるための試験が宅建士試験なのだから、本当に宅建士になるつもりの人であれば、宅建業者数を知っていることは当然のことであり、特別な試験対策でもありません。

正答率33.9%の真相

この問題の正答率は33.9%と低め。その理由として、建築着工統計の選択肢が過去にあまり出題されていない部分から出されたことが挙げられる、とのこと。しかし、逆に考えれば、本気で宅建士を目指していた人、宅建業界に入る覚悟があった人が約3割しかいなかったとも言えます(ライバルは意外と少ないのかも…)。

本気で合格を目指すなら、このような統計問題は「サービス問題」です。確実に1点を取るチャンスを逃す理由はありません。宅建士試験はひっかけ問題が多いですが、やる気のある人には1点プレゼントしてくれる試験でもあるのです。 しかも選択肢の1番目にあるんですよ! 大喜びして次の問いに進むことができ、時間的・精神的余裕までできたのです。

結論

統計問題を侮ることなかれ。重要な数字は、語呂合わせでも何でも活用して覚えきることは当然です。また、特に宅建業者数のような基本的な数値は、「覚えるべき」ものではなく、「知っていて当然」の知識です。本気で宅建士になりたいなら、自然と身についているはずなのです。

「知っていて当然」かどうかも暗記の際のメルクマールにしてください。

コメント