これまでのブログでは主に不動産系の資格取得についてお話ししてきましたが、今回は少し趣向を変えて、公的職業訓練校でビル設備管理系の資格を取得することになった経緯をご紹介します。

ひょんなことから始まった設備管理の道

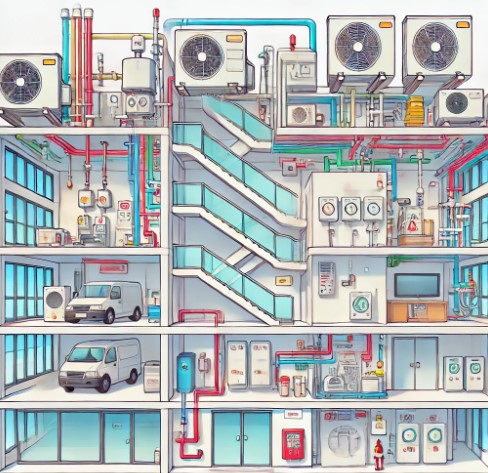

ある日、ハローワークで紹介された体験型トレーニングに参加しました。電気配線をプラスチックの小さな箱に差し込むだけの簡単な作業でした。私はその意味を全く分かっていませんでした。単に作業だけしていたのです。後に分かるのですが、電線の中にはさらに2~3本の電線が通っていて、その配線を誤るとショートし、感電や火災などの事故が発生する原因となるのです。

「私は根っからの文系で、電流と電圧の違いも分からないんですが、大丈夫でしょうか?」と指導者の方に尋ねると、「ゼロから教えますので大丈夫です!」と力強いお返事。その数日後には、体験型オープンキャンパスに参加し、入学試験を受ける決心をしました。

公的職業訓練校での挑戦

第一志望のビル設備管理コース(定員18名、筆記・面接)と、第二志望の住環境リノベーションコース(定員14名、面接のみ)に出願し、無事第一志望に合格しました。

しかし、ここで大きな壁に直面しました。「ゼロから教える」と言われていたのに、初日から専門用語が飛び交い、全く理解できない状態。正直、1週間も経たずに「辞めるしかない」と覚悟しました。

そんなとき、クラスメートの一人が「説明が難解すぎる」などと声を上げてくれたことで、もう少し続けてみようか、という気持ちになりました。彼には今でも感謝しています。彼の丁寧なサポートに支えられ、また独学にも力を入れることで少しずつ理解が深まりました。

独学と努力の日々

授業内容が難解だったため、使用していたテキストだけでなく、TACの参考書や問題集も購入し、ひたすら独学しました。

- 「第二種電気工事士学科試験・すい〜っと合格」(学校使用教材)

- 「第二種電気工事士筆記試験模範回答集」(学校使用教材)

- TACの「第二種電気工事士学科試験の教科書・問題集」(独学用)

- 「第二種電気工事士試験に合格するための電気数学」(独学用)

取得した資格とその意義

6か月間のカリキュラムを経て、以下の資格を取得しました。第二種電気工事士以外でも「テキスト2冊法」やChatGPTを活用し、もちろん過去問は「〇×△管理」を実践しました。

- 第二種電気工事士 合格

- 2級ボイラー技士 合格

- 消防設備士乙種4類 合格

- 危険物取扱者乙種4類 合格

※ 第三種冷凍機械責任者は受験を断念しました。

「セカンドライフでは、(広く)不動産・ビル・マンション関係の仕事を通じて地域・社会に貢献する」という目標があったため、設備管理系の資格は大変魅力的でした。一方、公的職業訓練校に通うことはマンション管理系の資格(マンション管理士、管理業務主任者)の勉強時間が減ることにつながり、両立できるか不安もありましたが、この時期は公的職業訓練校での学びを優先することに決めました。

振り返って思うこと

根っからの文系人間にとって、公的職業訓練校のカリキュラムはまるでライオンが子どもを崖から突き落とすようなスパルタ方式でした。しかし、半年間で育て上げるための最善策だったのだと今では感じています。

その後、ビル設備管理系の資格取得のおかげでなんなくクリアできる分野を得て、約2か月間でマンション管理士(チャレンジ1回目)と管理業務主任者(同2回目)の資格も取得し、不動産管理会社への転職も果たせました。取得してきた資格は転職活動で大変高く評価され、自信にもつながりましたし、今後、活かしていきたいと思っています。

おわりに

「こんな人もいるんだなぁ」と気軽に読み流していただければ幸いです。資格取得やキャリアチェンジを考えている方の参考になれば嬉しいです。

コメント